Spray and pray is a derisive term for firing an automatic firearm towards an enemy in long bursts, without making an effort to line up each shot or burst of shots. This is especially prevalent amongst those without benefit of proper training. It differs from suppressive fire as the shooting is sloppily directed. This term does not apply to appropriately focused fully automatic fire or true suppressive fire, which is standard practice for a properly trained combatant. – Wikipedia

Spray and pray. 실로 멋진 각운이다. ‘pray’ 가 겹치면서도 그 뜻이 절묘하게 하나의 맥락을 이루니 말이다. 읽자마자 느낌이 강하고 적확하게 전달되지 않는가? 구어체로 어감을 살려 보자면, “에라이, 모르겠다. 일단 뿌리고 보자. 잘 되기를 바라는 수 밖에.” 라고나 할까. 나는 eMarketer 의 <Mobile Ad Targeting : After Years of ‘Spray and Pray,’ Signs of Sophistication Appear> 라는 글의 제목을 보자마자 이 절묘한 표현에 매료되었다. 이 세상의 소중한 자원들이 신중한 고려 없이, 혹은 무의미하고 소모적인 논의 끝에 결국은 의미없이 살포되고 증발되는 경우가 얼마나 많은가? (이 표현을 접하고 내 뇌리에 가장 먼저 떠올랐던 것은 ‘4대강 사업’ 이었다. 20조원이 넘는 자금을 이리도 허무하게 ‘Spray’ 할 수 있을까? 게다가 그 돈을 ‘Spray’ 한 사람들이 무엇을 ‘Pray’ 했는지도 솔직히 의문이다.) 연간 10조원(출처 : 제일기획&한화투자증권) 의 규모에 달하는 대한민국 광고시장은 과연 이 방대한 자원을 얼마나 효과적으로 배분하고 있을까? 말 그대로, 광고를 ‘Spray’ 한 다음, ‘Pray’ 하고 있지는 않은가? 이 업계에 몸담고 있는 많은 전문가들이 그리 쉬운 길을 선택할 리가 없다고 믿지만, 생각해 볼 여지는 분명히 존재한다. 다음과 같은 몇 가지 질문에 대해 생각해 보자.

1. Audience 는 어디에 존재하는가?

광고는 곧 광고주와 고객 사이의 Communication 이다. 그렇다면 너무나 당연하게도 고객들이 존재하는 곳에 광고를 전달해야 한다. 고객이 어디에서 시간을 소비하는지 고려하지 않은 채, “적당히 여기서 이만큼 떠들어 대면 다 들리겠지?” 라고 생각한다면 그것이야 말로 ‘Spray and pray’ 의 전형이다. 그럼 과연 고객들은 어디에 존재할까?

3월 13일 HS애드가 TV·PC·모바일 동시 사용자 1000명의 미디어 소비 행태를 조사한 ‘3스크린 통합 미디어 연구 보고서’에 따르면, 우리나라 소비자는 모바일 기기를 하루 평균 3시간 34분 사용하는 것으로 나타났다. 그에 비해 TV는 3시간, PC는 48분 사용하는 것으로 나타나 모바일 기기가 최대 미디어 소비 채널로 자리잡았다. 상식대로라면 미디어별 소비시간과 광고비의 집행규모는 비례해야 한다. 그러나 2014년 매체별 광고비 집행 비율 예상치를 보면 방송 35.1%, 인쇄 18.4%, 인터넷 21.3%, 모바일 6.8%, 옥외 9.1%, 기타 9.1% (출처 : 제일기획&한화투자증권) 로 나타나 소비시간의 구성과는 한참 동떨어진 결과를 보여주고 있다. 게다가 많은 기업들이 주목하고 있는 젊은 세대의 경우에는 그 간극이 훨씬 크다. 방송통신위원회의 자료에 따르면, TV 시청자의 50.8 % 가 50대 이상이며, 2002년부터 2011년까지 10년 사이에 TV 시청률이 20대의 경우 39.7%, 30대의 경우 27.2% 나 감소했다. 이 세대와 소통하기 위해 브랜드는 과연 어디로 향해야 할까? 답은 그리 어렵지 않다.

물론 미디어의 특성이나 광고의 효과성 등 다양한 변수들을 고려할 때, 미디어별 소비시간과 광고비 집행규모가 정확히 일치할 수는 없다. 하지만, 소비자들의 행태가 변화하는 속도에 비해 광고주와 광고업계가 이를 따라잡는 속도는 현저히 느린 것이 사실이다. 이 둘 사이에 거대한 지체 현상이 존재하는 이유는 자명하다. 소비자들의 행태 변화는 손바닥 뒤집듯 쉽게 이루어지지만, 업계의 관성은 그렇지 않기 때문이다. TV 로 드라마를 보던 고객이 모바일로 YouTube 를 즐기기로 마음먹는 것은 그리 어려운 일이 아니다. 그러나 TV에 광고를 내보내던 광고주가 모바일에 관심을 갖고 예산을 조정하며 에이전시에서 모바일의 특성에 맞는 광고를 제작한 다음 적절한 미디어를 선택하는 일은 결코 일사불란하게 일어나지 않는다. 나는 이러한 일련의 과정들 사이에서 제기되는 실무자들의 반론과 이유들을 수십 가지 정도 나열할 수 있다. 하지만 단언컨대 핵심은 단 두 가지로 집약된다. 첫째, 고객보다 경영진의 반응을 더욱 중요하게 생각하기 때문이라는 것, 둘째, 모든 계획을 Zero base 에서 검토하는 것이 아니라 지난 해의 예산과 계획을 바탕으로 조정하는 과정을 거친다는 것. 이 두 가지 이유가 업계의 관성을 더욱 무겁게 하는 중요한 이유라고 나는 생각한다.

2. 얼마나 Spray 하는가?

* Source : http://www.generationzmanagement.com/

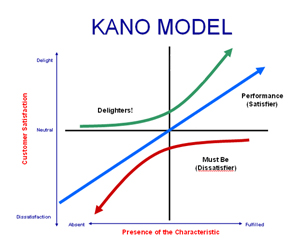

KANO Curve 라고 하는 유명한 그래프가 있다. 충족-결핍, 만족-불만족의 상관관계에 따라 세 가지의 형태를 구분한 그래프인데, 쉽게 말해서 ‘Must Be’ 는 결핍되면 불만족이 심각해 지지만, 많다고 해서 만족이 늘어나지는 않는 류, 즉 공기나 물 같은 것에 해당하고, ‘Performance’ 는 만족 여부와 충족 여부가 비례하는 류에 해당하며, ‘Delighter’ 는 없어도 별 상관은 없지만 충족되면 만족이 증가할 수 있는 재화나 서비스를 의미한다.

이것을 광고와 연계하여 생각해 볼 수 있는데, 예를 들어 TV 와 같이 인지도를 위해 꼭 필요한 광고들은 ‘Must Be’ 의 속성을 가진다고 할 수 있을 것이다. TV 와 같은 범용적인 매체에 전혀 등장하지 않는다면 브랜드가 고객들에게 알려지기란 매우 어려운 일일 것이며, 고객들도 그런 브랜드에 관심을 갖기가 쉽지 않을 것이다. 하지만 TV 광고의 양을 무한정 늘린다고 해서 그에 비례하여 고객들의 만족도나 호감도가 상승하지는 않는다. 오히려 지나치게 많은 양의 광고가 송출될 경우 고객들은 이것을 공해로까지 받아들이게 되는데, 이것은 TV라는 미디어가 지닌 여러 가지 한계, 그 중에서도 일방향 매체라는 특성에 기인한다고 할 수 있다.

한편, 검색광고는 ‘Performance’ 에 해당한다고 할 수 있겠다. 유저가 검색을 한 만큼 광고의 기회가 발생하고, 그 기회를 유용한 정보로서 붙잡을 수 있기 때문인데, 내가 보기엔 그 기회를 잘 살리기 보다는 눈 뜨고도 놓치는 경우가 훨씬 많은 것 같다. 이것은 한국의 왜곡된 검색시장에 기인한 바가 크며, 이에 대한 논의는 Google 진민규 님의 포스팅을 참고하는 것으로 갈음하고자 한다.

끝으로 ‘Delighter’ 에 해당하는 광고로는 YouTube 와 같이 양방향으로 열려있는 디지털 플랫폼을 통해 유저와 소통하는 경우를 들 수 있겠다. Google 과 YouTube 에서는 매년, 그리고 매월 YouTube Ad Leaderboard 라는 차트를 발표하는데, 여기에 올라 온 YouTube 광고를 통해 ‘Delighter’ 의 성격을 공통적으로 확인 할 수 있다. 2013년에 1위를 차지한 영상이 바로 저 유명한 Evian 의 Baby & Me 인데, 거울 앞에서 춤을 추면 자신의 아기 때 모습이 비춰지는 재미있고 유쾌한 광고이다. 사실 Evian 이라는 생수 브랜드가 생수와 아무런 관련도 없는 이런 영상을 광고하지 않는다고 해서 불만을 가질 고객들은 아마 없을 것이다. 하지만, 이렇게 감정적으로 유대감을 쌓을 수 있는 컨텐츠를 통해 Evian 은 전세계의 고객들에게 큰 즐거움을 선사했다. 없어도 무방하지만, 잘 만들면 큰 만족을 불러일으킬 수 있는 컨텐츠, 전형적인 ‘Delighter’ 이다. 설명이 길어졌지만, 다시 “얼마나 Spray 하는가?” 라는 질문으로 되돌아 가보자. 과연 광고주, 그리고 에이전시는 충족과 결핍, 그리고 만족과 불만족의 관점에서 적절한 규모의 예산을 배분하고 있는가? 여전히 GRP 와 같은 케케묵은 숫자에 휘둘리고 있지는 않은가? GRP 가 파 놓은 평균의 함정에 빠져 고객들의 눈과 귀에 공해를 ‘Spray’ 하고 있지는 않은가?

3. ‘기도(Pray)’ 외에 무엇을 할 수 있나?

솔직히 말해보자. 광고를 내보내기까지의 과정과 수고에 비해 광고를 내보낸 다음에는 어떤 노력들을 기울이고 있는지. TV 광고의 경우, ‘On Air’ 라고 표현을 하는데, 그야말로 하늘로 날아가버린 풍선을 바라보는 것과 같을 것이다. 잘 날아가기를, 그래서 많은 사람들의 눈에 띄기를 기도하는 수 밖에 없다. 결국 광고효과를 측정하거나 조사하는 것은 다음 번 광고를 위한 것이지 그 대상이 되는 광고에는 아무런 영향을 미칠 수 없으며, 솔직히 나는 사후적인 광고효과의 측정과 조사결과조차도 동태적으로 큰 의미를 가질 수 없다고 믿는다. Steve Jobs 의 일갈처럼, 고객들은 스스로의 진의를 서베이를 통해 제대로 반영할 만큼 광고에 진지하지 않을 뿐더러, 그 결과가 해당 광고의 성과를 합리화하는 도구로 포장될 여지가 너무나 많다. 요즘 온라인과 디지털의 중요성이 강조되다보니 TV광고의 말미에 “검색창에 OOO를 검색해 보세요.” 라는 자막이 자주 등장하는데, 이것만큼 무의미한 수고가 없다. TV광고를 본 사람들 중에 얼마나 되는 사람들이 그 자막을 따를지, 광고주나 대행사는 알 길이 없다. 그저 검색해 주기를 기도하는 수 밖에. (사실 더 황당한 것은 그 단어를 검색하면 광고주가 원하는 결과가 나타날 것이라는 믿음, 그 자체이다. 검색광고를 게재하는 것은 자유이지만, 그렇다고 해서 그 키워드에 그 검색광고가 무조건 나타나는 것은 아니다. 검색광고라 하더라도 유저들로부터 선택(클릭)받지 못하면 상위에 게재될 수 없다. 물론, 한국의 경우는 사정이 좀 다른 경우가 존재한다는 점만 짚어두겠다.)

반면, 디지털과 온라인 광고는 사정이 다르다. 실시간 Feedback 이 가능하기 때문인데, Feedback 은 다시금 Loop 에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 Response 와는 구분되어야 한다. 다시 말해, 실시간으로 집계되는 유저들의 반응을 데이터로 확인하고 이를 통해 전략을 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, YouTube 에 동영상 광고를 내 보냈는데, User Retention 을 보니 영상의 특정 시점에서 시청을 중지하고 이탈하는 패턴이 관찰되었다면 영상을 재편집하거나 일부 수정하여 이탈 요인을 제거할 수 있다. 또한 Segments 별로 다양한 데이터를 확인할 수 있기 때문에 Target Audience 에게 메세지가 잘 전달되고 있는지 혹은 예상치 못했던 Audience 로부터 호응이 있지는 않은지 즉각적으로 확인이 가능하다. 개인적으로 디지털 광고가 시장에서 어렵게 받아들여지고 있는 가장 큰 이유가 바로 이런 ‘Dynamics’ 라고 생각한다. 지극히 정태적인 TV 또는 인쇄광고에 비해 시시각각 반응에 따라 동태적으로 전략을 수정해 나갈 수 있다는 것이 디지털과 온라인 광고의 특징이며, 이런 본질을 이해하지 않고서는 제대로 된 캠페인을 실행하는 것은 요원한 일이다.

요즘은 인터넷으로 기사를 확인하겠지만, 과거의 경우에는 대형 광고주 기업 담당자들이 조간 신문 초판이 나오는 것을 확인하기 위해 인쇄소나 신문사 앞에서 대기하는 일이 그들의 중요한 업무 중 하나였다. 기도하지 않고 뭔가 적극적인 대응을 취한다는 것이 고작 이런 수준이었다면, 지금은 너무나 많은 대응 전략들이 디지털과 온라인으로 인해 가능해 졌다. 많은 광고 관련 서적들을 보면 광고가 나간 이후의 전략들에 대한 내용이 매우 미미하다는 것을 확인할 수 있는데, 디지털과 온라인 광고의 경우에는 오히려 광고가 시작된 그 시점부터가 더욱 중요하다고 할 수 있다. 기도를 한다고? 눈을 감고 있을 겨를 자체가 없다.

나의 기도(Pray)

읽는 분들에 따라서는 이 글이 다소 도발적인 질문이고, 공격적인 문제제기라고 생각하실 수도 있겠다. 마케팅이라는 영역에 발을 들여 놓은 지는 오래 되었지만, 엄밀히 말해 광고와 관련된 일을 하게 된 것은 이제 겨우 1년 남짓된 입장에서 이런 글을 쓰는 것이 과연 적절한지 반문하신다 하더라도 충분히 이해할 수 있다. 하지만 나는 업계의 관성이 몸을 무겁기 하기 전에 다른 근육들을 강건하게 단련해야 한다고 믿는다. 또한 자원의 합리적인 배분과 분배를 공부한 경제학도로써, 이 업계의 소중한 자원들이 필요한 곳에 가치있게 쓰이기를 바란다. 굳이 기도(Pray) 해야 한다면, 차라리 이런 바램들을 두 손 모아 기도하겠다.

Leave a comment